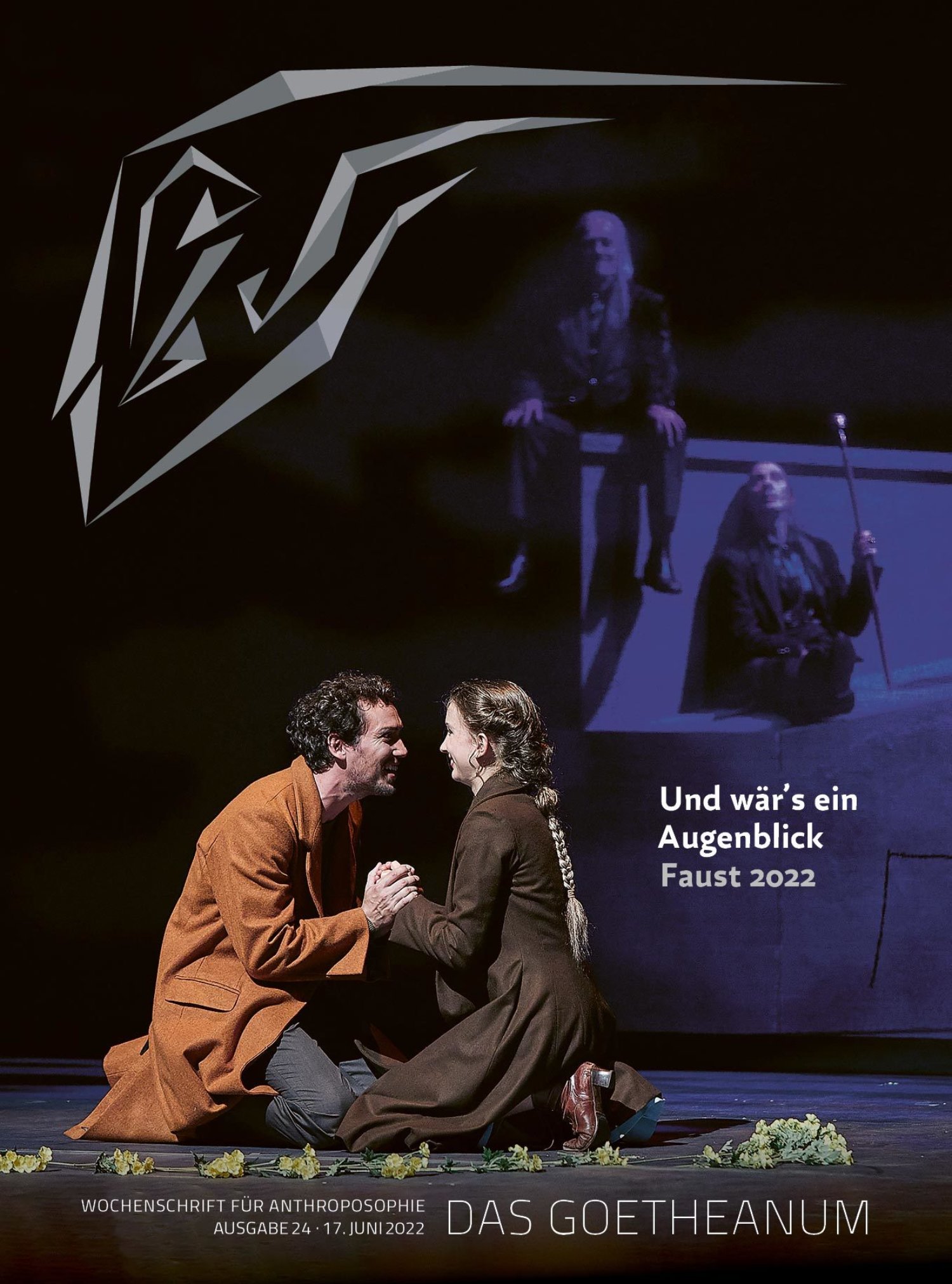

Dasein ist Pflicht. Und wär’s ein Augenblick

In wenigen Wochen öffnet sich im Goetheanum erneut der Vorhang für die neue ‹Faust›-Inszenierung unter der Regie von Andrea Pfaehler (Eurythmie: Eduardo Torres). Hier schreibt die Regisseurin und führt durch Bilder von ‹Faust II›.

Jetzt spielen wir am Goetheanum wieder ‹Faust›. Dabei ist es kein ‹wieder›, denn vieles ist in dieser Inszenierung neu. Das gilt dieses Jahr auch äußerlich: Ich habe mit einem Team neun Jahre lang die Junge Bühne geleitet und dabei mit über 100 Jugendlichen künstlerisch zusammengearbeitet. Dabei war mir wichtig, dass diese Jugendlichen mit den Schauspielern und -spielerinnen des Goetheanum zusammenkommen. Schon bei der Premiere des neuen ‹Faust› 2020 waren zwei jugendliche Darstellende, Gretchen, damals 17 Jahre alt, und der Valentin, 18 Jahre alt, dabei. Jetzt sind noch vier weitere Jugendliche dazugekommen und wurden von dem Ensemble wie in eine Familie über drei Generationen aufgenommen, denn mit Urs Bihler als Mephisto ist der älteste Darstellende 77 Jahre alt! So treffen sich im ‹Faust› von Goethe diese verschiedenen Menschen und beschenken sich gegenseitig. Die Alten werden verjüngt und die Jungen richten sich an den erfahrenen Spielenden auf. So wird Goethe zu einem Lehrer.

Jede Minute ist einzigartig

Doch warum spielen wir Theater? Warum will man heute Theater sehen? Darüber habe ich mit meinem Sohn, der selbst im ‹Faust› mitspielt, gesprochen. Was ihn am meisten am Theater fasziniere, sei, dass dabei keine Materie übrig bleibe. Ja, das ist Theater! Es bleibt kein Besitz, nichts kann konserviert werden. Das ist der Zauber der Gegenwärtigkeit, und diese ist reich, denn sie entsteht aus der Begegnung der Zuschauer und Zuschauerinnen als einer Schicksalsgemeinschaft auf Zeit und des Ensembles als künstlerischer Gemeinschaft. Das Ensemble ohne Publikum macht keinen Sinn und auch das Publikum ohne Ensemble, ohne Spielende, ist kein Publikum. Es bedingen sich beide, sie werden erst durch die andere Seite, was sie sind, was sie sein wollen. Wenn sich nun die Spielenden mit ihrer ganzen Existenz der Geschichte, dem Drama öffnen und es verkörpern und die Zuschauenden mit all ihren Sinnen aufnehmen, was von der Bühne kommt, dann kommen diese Pole zusammen. Was in dieser Begegnung unsichtbar entsteht, das nehmen vermögen wir mit den Augen der Seele zu sehen.

Dieser Text ist ein Auszug aus einem Artikel, der in der Wochenschrift ‹Das Goetheanum› veröffentlicht wurde. Sie können den vollständigen Artikel auf der Website der Wochenschrift lesen.