Für die Kinder

Als an vielen Orten die Sehnsucht und der Ruf nach freier Schule wächst, folgt Rudolf Steiner der Frage eines Freundes und der Frage einer ganzen Epoche und gründet die Waldorfschule – ein Impuls für die Kinder des ganzen Planeten.[1]

Hundert Jahre nach Gründung der ersten Waldorfschule besuchen heute alleine schon in Europa 200 000 Schüler und Schülerinnen eine Waldorfschule. Gleichzeitig entwickelt sich Steiners pädagogischer Impuls an vielen Orten auch in öffentlichen Schulen. Rudolf Steiner war selbst Lehrer. Er lernte zu lernen, wie er rückblickend erzählt: «Von meinem fünfzehnten Lebensjahre an gab ich Nachhilfestunden […]. Ich lernte die Schwierigkeiten der menschlichen Seelenentwickelung an meinen Schülern kennen.»[2] Rudolf Steiners Erfahrung als junger Hauslehrer in Wien mit dem Kind Otto Specht[3]: «Diese Erziehungsaufgabe wurde für mich eine reiche Quelle des Lernens. Es eröffnete sich mir durch die Lehrpraxis, die ich anzuwenden hatte, ein Einblick in den Zusammenhang zwischen Geistig-Seelischem und Körperlichem im Menschen.»[4] Jahre später, 1906, spricht Steiner über eine Pädagogik, die sich am Kind orientiert – und veröffentlicht ‹Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft›. Keine Theorie des werdenden Kindes, sondern das Wachwerden am Kind für die Wirklichkeit des Werdens.

Schule als ‹Macht der Neuung›

Die an Rudolf Steiner gestellte Frage nach einer Schulgründung entstand aus sozialer Betroffenheit: Armut, Zerstörung und Not während und nach dem Ersten Weltkrieg. Es gab viele Stimmen, die aus der sozialen Sorge heraus die Notwendigkeit einer neuen Pädagogik sahen. In Barcelona gründete Francesc Ferrer i Guàrdia die ‹Escuela Moderna›. Staat und Kirche sollten keinen Einfluss auf die Schule haben. Es entstand eine schnell wachsende Schulbewegung, die 1905 bereits 147 Schulen in der Provinz Barcelona umfasste und drei Jahre später in ganz Spanien sowie in Portugal, São Paulo, Lausanne und Amsterdam vertreten war.[5] «Die Aufgabe der modernen Schule ist es, dafür zu sorgen, dass die ihr anvertrauten Kinder gut, wahrhaftig, gerecht und frei von allen Vorurteilen erzogen werden»[6], heißt es in seinem Buch ‹Die moderne Schule›. Die freie Schule sollte allen Kindern zugänglich sein – das Schulgeld sollte von den Familien frei und nach ihren Möglichkeiten aufgebracht werden. Ferrer wurde 1909 in Barcelona hingerichtet – ihm wurde die Teilnahme an politischen Aufständen vorgeworfen.

In Deutschland setzte sich der Pazifist und Schriftsteller Gustav Landauer für freie Schulen ein und rief auf: «Fort mit der Einmischung des Staates und der Kirche in unsere Schulen! Freiheit der Schule! Selbstbestimmung der zu Schulgemeinden vereinigten Eltern über ihre Kinder!»[7] Es gehe darum, aus dem Schüler «das Eigene, das in ihm ist, herauszuholen, zu steigern und so die Welt zum Persönlichen, das Persönliche zum Weltgewachsenen und Weltumfassenden zu machen.»[8] Die soziale Perspektive und die Sensibilität für das Kind gehen in diesen Jahren der Umbrüche Hand in Hand. In Schweden schreibt die Reformpädagogin Ellen Key das weltweit übersetzte Buch ‹Das Jahrhundert des Kindes›. Sie hatte früh über Steiners Philosophie der Freiheit geschrieben und «[…] im Jahr 1898 ihre ebenso tiefe wie originelle Auffassung von diesem Buch dargelegt.»[9] ‹Das Jahrhundert des Kindes› erschien in Deutschland bis 1905 in acht Auflagen. In ‹Die Schule der Zukunft› schreibt sie über ihren Traum für das Kind: «Ich möchte hier in kurzen Zügen meine Träume von einer Zukunftsschule schildern, in der die Seelen eine freie volle Selbstentwicklung erhalten könnten. Ich sage absichtlich Träume, damit man nicht glaubt, dass ich den Anspruch erhebe, im Folgenden ein Reformprogramm für die Gegenwart zu geben.»[10] Gut sehen zu können – in die Welten der Natur, des Menschen und der Kunst – und gut lesen zu können, das sind die zwei großen Ziele der Erziehung, fordert sie.[11] «Das Kind soll im Mittelpunkt stehen – von seinem Wesen sich die Methodik entwickeln.»[12] Zu den großen Perspektiven auf das Kind und den Menschen als werdendes Wesen gehört das Werk Martin Bubers (1878–1965), eines engen Freundes Gustav Landauers. Buber hielt auf der 3. Internationalen Pädagogischen Konferenz des Weltbundes für Erneuerung der Erziehung – The New Education Fellowship – 1925 in Heidelberg eine viel beachtete Rede: ‹Die Entfaltung der schöpferischen Kräfte im Kinde›.[13] Die Geburt als Neuanfang steht zu Beginn: «Das Menschengeschlecht fängt in jeder Stunde an.»[14] Buber beschreibt den doppelten Charakter des In-die-Welt-Kommens des Kindes als das Gewordene, das sich als Umstände und Vererbung zeigt, und alles Unvorhersehbare, Neue. Er beschreibt, dass in die Schichtung des Vorhandenen das noch Ungewesene einbricht, mit zehntausend Antlitzen – mit zehntausend noch ungewordenen, werdebereiten Seelen. Es ist ein Schöpfungsbegebnis, aufgetauchte Neuung, urgewaltige Potentia. Wie viel auch von ihr vertan wird, von der unversiegt strömenden Möglichkeit, das ist das ‹Kind›. Dieses Erscheinen der Einzigkeit, das mehr ist als nur Zeugung und Geburt, diese Gnade des Wieder-, der Immer-wieder-, des Noch-immer-anfangen-Dürfens.[15] Menschen müssen sich finden, die eintreten für diese «[…] Macht der Neuung»[16]. Visionen und Perspektiven für das Kind, Bilder des Werdens, der Zukunft, des Anfangs, leben und werden formuliert in den Jahren, in denen sich Rudolf Steiner für soziale Erneuerung einsetzt.[17]

Dieser Text ist ein Auszug aus einem Artikel, der in der Wochenschrift ‹Das Goetheanum› veröffentlicht wurde. Sie können den vollständigen Artikel auf der Webseite der Wochenschrift lesen. Falls Sie noch kein Abonnent sind, können Sie die Wochenschrift für 1 CHF/€ kennenlernen.

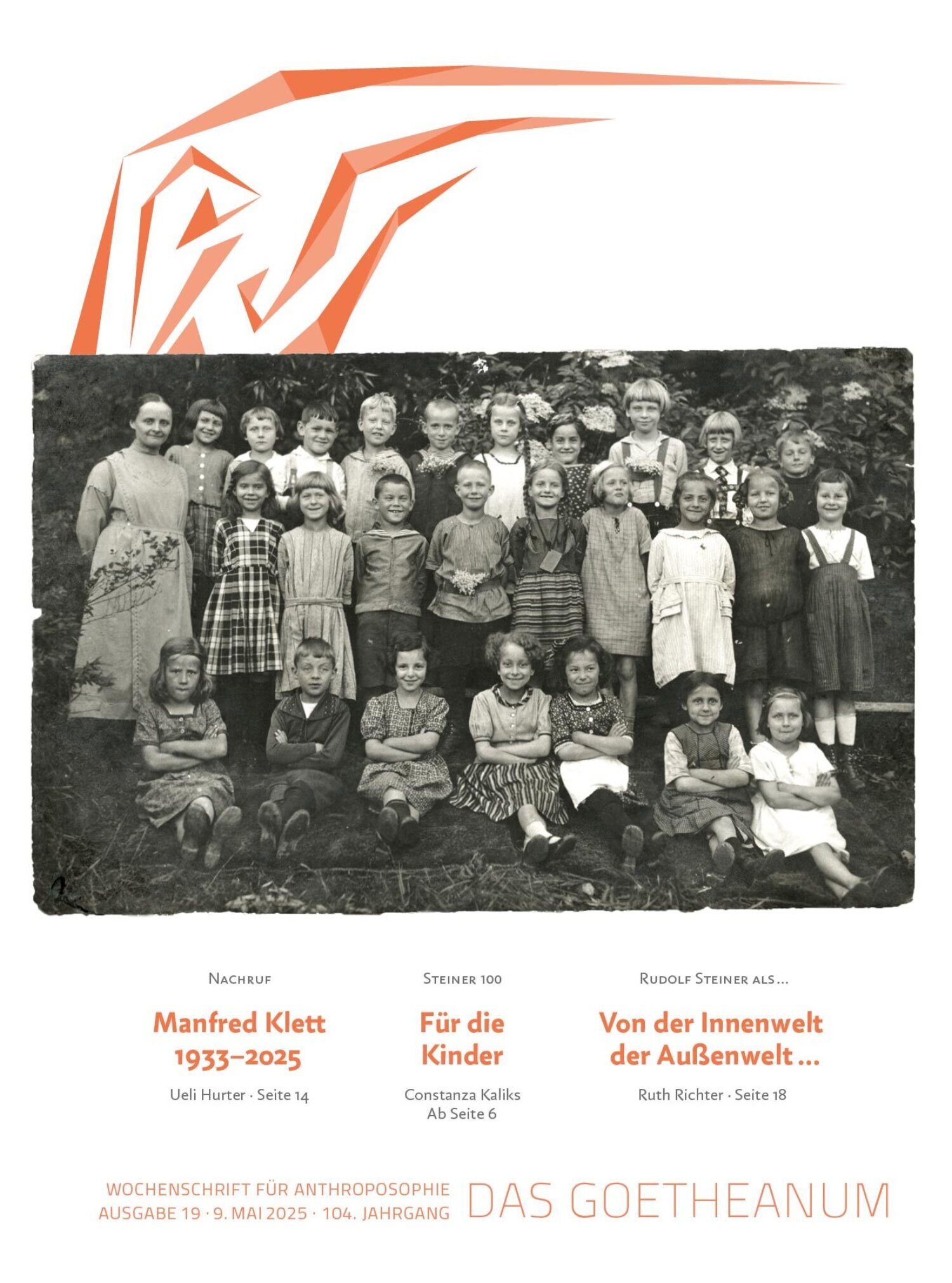

Bild Waldorfschule Stuttgart, Klassenfoto Heydebrand (Ausschnitt), 1920er-Jahre. Rudolf Steiner Archiv.

Fußnoten

- Gekürzte Fassung des Vortrages ‹Die Eröffnung der Freien Waldorfschule und der pädagogische Impuls Rudolf Steiners›, gehalten im Goetheanum am 24. Februar 2025 innerhalb der Vortragsreihe zu Rudolf Steiners 100. Todestag, ‹Rudolf Steiner. Signaturen eines Werdens›.

- Rudolf Steiner, Mein Lebensgang. GA 28, Basel 2000, S. 44 f.

- Vgl. ebd. S. 105.

- Ebd.

- Pedro Costa Musté, Biografia sumaria de Francisco Ferrer Guardia. In: Francisco Ferrer Guardia, La Escuela Moderna. Fábula, Barcelona 2009, S. 13.

- Francisco Ferrer Guardia, La Escuela Moderna. Fábula, Barcelona 2009, S. 80 f.

- Ebd. S. 518.

- Ebd. S. 517.

- Karl Brodersen, Ellen Key und Rudolf Steiner. Eine Begegnung für die Zukunft. Die Philosophie der Freiheit in Schweden. Beiträge zur Rudolf-Steiner-Gesamtausgabe. Heft Nr. 93/94, Dornach 1986, S. 41.

- Ellen Key, Das Jahrhundert des Kindes. Berlin 1904, S. 253.

- Ebd. S. 286.

- Vgl. ebd. S. 298.

- Vgl. Peter Selg, Constanza Kaliks, Die Gegenwart des Anderen. Dornach 2022, S. 226 ff.

- Martin Buber, Rede über das Erzieherische. In: Martin Buber: Schriften zu Jugend, Erziehung und Bildung. Gütersloh 2005, S. 136.

- Ebd.

- Ebd.

- Vgl. zu den gesellschaftlichen Erneuerungsbeiträgen Rudolf Steiners in den Jahren nach dem Krieg: Peter Selg, Rudolf Steiner 1861–1925. Lebens-und Werkgeschichte. Band 5: Soziale Dreigliederung und Waldorfschule (1919–1922). Arlesheim 2017.