Gemeinsame Ursprünge

Welche Beziehung gibt es zwischen der biodynamischen Landwirtschaft und dem Naturverständnis indigener Völker? Was lässt sich hier lernen? Jean-Michel Florin, Co-Leiter der Sektion für Landwirtschaft am Goetheanum, teilt seine Gedanken.

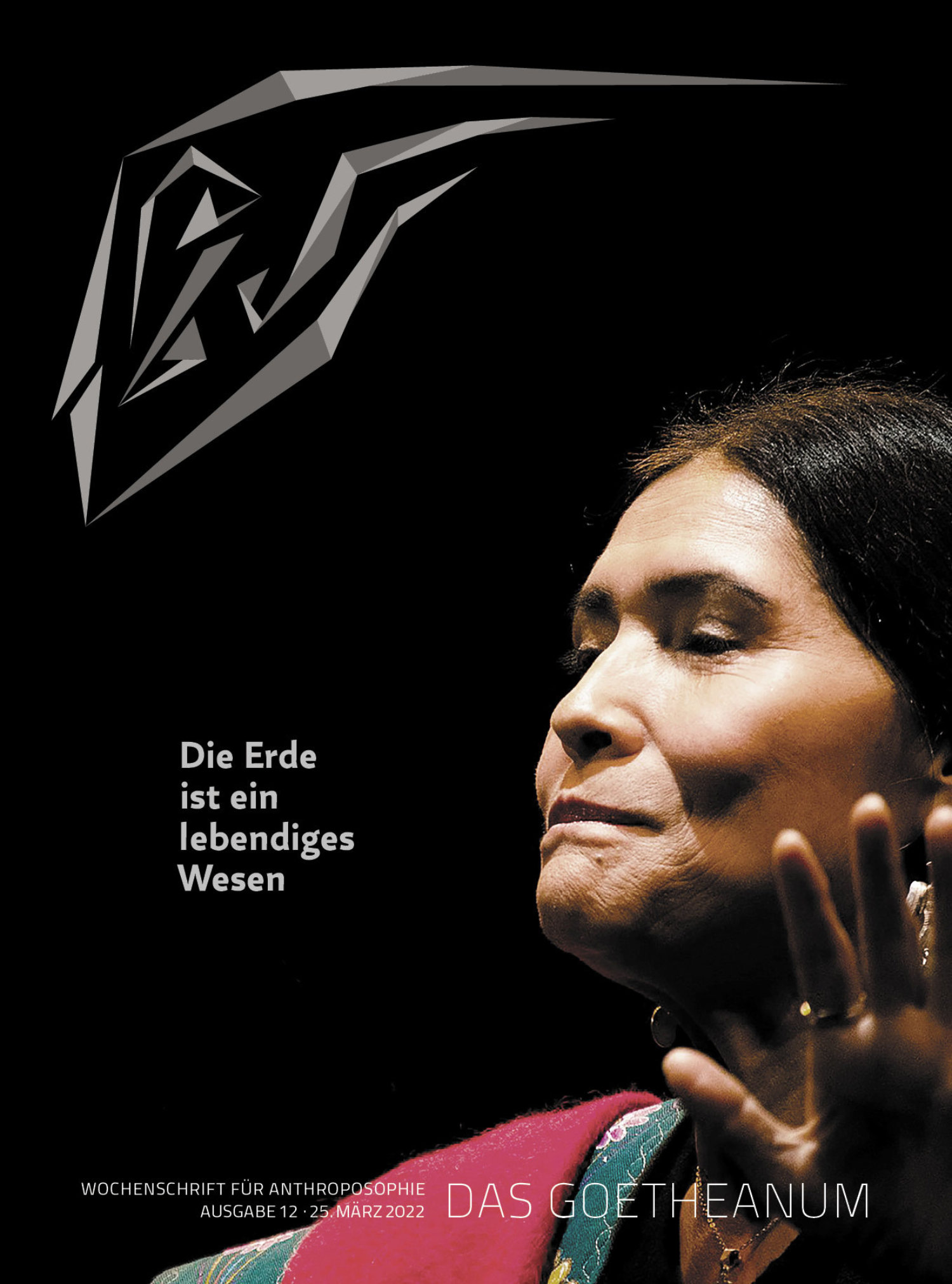

Vor einigen Jahren hatte ich eine Begegnung mit Luzmila Carpio, einer berühmten Sängerin aus dem Volk der Quechua von Bolivien. Sie war eine Zeit lang unter der Regierung von Evo Morales UNESCO-Botschafterin von Bolivien. Ein Bekannter empfahl meiner Frau eine Schallplatte von ihr. Die Musik hatte uns sehr berührt. Einige Wochen später war ich auf einem biodynamisch arbeitenden Hof in Südfrankreich eingeladen. Am Abend fuhr ich noch zu einem Ökofestival und wurde von meinen Gastgebern gebeten, ihre Freundin aus Bolivien mitzunehmen. Beim Fahren tauschten wir uns aus, und plötzlich bemerkte ich: Neben mir sitzt die Frau, deren Stimme mich so beeindruckt hat. So macht man Bekanntschaft! Später erzählte sie uns, dass ihre Mutter beim Hören der Vogelgesänge wusste, dass am Abend ein Gast kommen würde: ein selbstverständliches Leben mit dem ‹Unsichtbaren›. Wir stellten weitere Gemeinsamkeiten zwischen dem biodynamischen Ansatz und der Tradition der Quechua fest, angefangen bei der Tatsache, dass beide die Erde als lebendiges Wesen sehen.

Wir fragten uns, welche Art Beziehung wir zwischen einer in Europa geborenen biodynamischen Landwirtschaft und der kosmologischen Tradition der Quechua herstellen könnten. Jede Strömung könnte die andere brauchen. Luzmila erzählte, dass die jungen Menschen ihre Traditionen nicht mehr pflegen, sich nach Modernität sehnen und dabei alle spirituellen Grundlagen wegwerfen. Die Begegnung mit Menschen, die in Europa auf ‹moderne Art› eine spirituelle Landwirtschaft betreiben, könnte junge Menschen anregen, ihre Tradition ernst zu nehmen. Und wir als biodynamische Europäer und Europäerinnen können durch die Tradition und wachsende Anerkennung der indigenen Völker mehr Legitimität für unsere Suche nach einem geistigen Ansatz in der Landwirtschaft bekommen. Auch bei anderen Gelegenheiten hatte ich bemerkt, dass sich in vielen Ländern der Welt, wie zum Beispiel in Indien, Togo oder Argentinien, Landwirte und Bäuerinnen, die eng mit der Erde verbunden sind, nach einer Anknüpfung an ihre Tradition und nach einer Spiritualisierung ihrer Arbeit sehnen. Wie können wir voneinander lernen? Aus diesem Grund hatten wir für die Landwirtschaftliche Tagung 2020 ‹Wege zum Geistigen in der Landwirtschaft› Vertreterinnen und Vertreter indigener Völker aus aller Welt eingeladen.

Dieser Text ist ein Auszug aus einem Artikel, der in der Wochenschrift ‹Das Goetheanum› veröffentlicht wurde. Sie können den vollständigen Artikel auf der Website der Wochenschrift lesen.