Glaube wird Schauen

Es lohnt sich, die Beziehung des Schöpfers der Anthroposophie zu Richard Wagner einer genaueren Betrachtung zu unterziehen, nennt er doch die Anthroposophie auch «Wissenschaft vom Gral». Rudolf Steiners Verhältnis zur Musik Wagners war bis über seine Studienzeit hinaus höchst kritisch. Er suchte die ‹reine Musik›, bei der Sinneseindruck und geistiger Gehalt identisch sind, die Musik also ihren eigenen rein musikalischen ‹Inhalt› hat.

«Dass das Musikalische über die Töne-Formung hinaus noch etwas ‹ausdrücken› sollte, wie es von den Anhängern Wagners damals in allen möglichen Arten behauptet wurde, schien mir ganz ‹unmusikalisch›», schreibt Steiner in seiner Autobiografie. «Ich sprach von der Wagner’schen Barbarei, die das Grab alles wirklichen Musikverständnisses sei […].» Und Rudolf Steiner beklagt auch das Schicksal, „dass ich in menschliche Umgebungen kam, in denen fast ausschließlich Wagner-Verehrer waren. Das alles trug viel dazu bei, dass es mir – viel – später recht sauer wurde, mich bis zu dem Wagner-Verständnis durchzuringen, das ja das menschlich Selbstverständliche gegenüber einer so bedeutenden Kulturerscheinung ist.»[2]

Dieser Prozess begann offensichtlich in Weimar, wohin Steiner 29-jährig übersiedelte. Da erinnert er sich: «Mit Freude denke ich an die Aufführungen der Wagner’schen Musikdramen zurück, die ich in Weimar mitgemacht habe.»[3] Als er dann 1897 nach Berlin geht, erwächst ihm allmählich ein anderer Zugang zu Wagner, der sich nicht mehr an der ‹reinen Musik› orientiert, sondern an dem, was er bei Wagner als dessen tiefstes und eigentliches Anliegen erkennt. Zunächst bleibt er aber noch einmal hängen beim Verhältnis von Musik und Sprache, das Wagner in einem ganz bestimmten Sinn versteht. 1898 schreibt er in einem Aufsatz: «[Richard Wagner] meinte, dass dasjenige, was von diesem Leben in Worten nicht ausdrückbar ist, die Sprache der Musik suchen muss[…].»[4] «Ich glaube aber auch noch, dass er die Ausdrucksfähigkeit des Wortes unterschätzt. Im Grunde lässt das Wort noch mehr ahnen, als es klar und deutlich zum Ausdrucke bringt. Und wenn man sich an diesen tieferen, durch Ahnung zu erreichenden Sinn des Wortes hält, dann kann es – nach meiner Meinung – bis zu den verborgensten Tiefen des Seelenlebens hinweisen. Man darf es dem Worte nicht zum Vorwurfe machen, dass es von den meisten Menschen nicht tief genug genommen wird.»[5] Sehr deutlich wird hier die künstlerische Auffassung und Arbeitsweise Wagners infrage gestellt, der als zu gleichen Teilen Sprachschöpfer und Musikschöpfer der Musik die Aufgabe zuwies, dort fortzusetzen, wo die sprachliche Ausdrucksmöglichkeit an ihr Ende gekommen sei. Steiner meint, dass Wagner «die Ausdrucksfähigkeit des Wortes unterschätzt» und dass es dem Wesen des Wortes nicht entspricht, in der «Sprache der Musik» eine Fortsetzung oder gar Steigerung zu erfahren.[6]

Wenn Steiner später seiner Hochachtung vor Wagners Schaffen Ausdruck verleiht[7], geschieht das aus anderer Perspektive. Seine 1898 formulierte Beurteilung des Verhältnisses von Sprache und Musik bei Wagner ist davon nicht betroffen und bleibt weiter bestehen, wird aber von ihm bis auf Weiteres nicht mehr thematisiert. Ab etwa 1905 bekommt seine Auseinandersetzung mit Wagner einen anderen Charakter: Jetzt richtet sich der Blick im Wesentlichen auf Wagners Grundanliegen in seinem Kulturschaffen.[8]

Dieser Text ist ein Auszug aus einem Artikel, der in der Wochenschrift ‹Das Goetheanum› veröffentlicht wurde. Sie können den vollständigen Artikel auf der Webseite der Wochenschrift lesen.

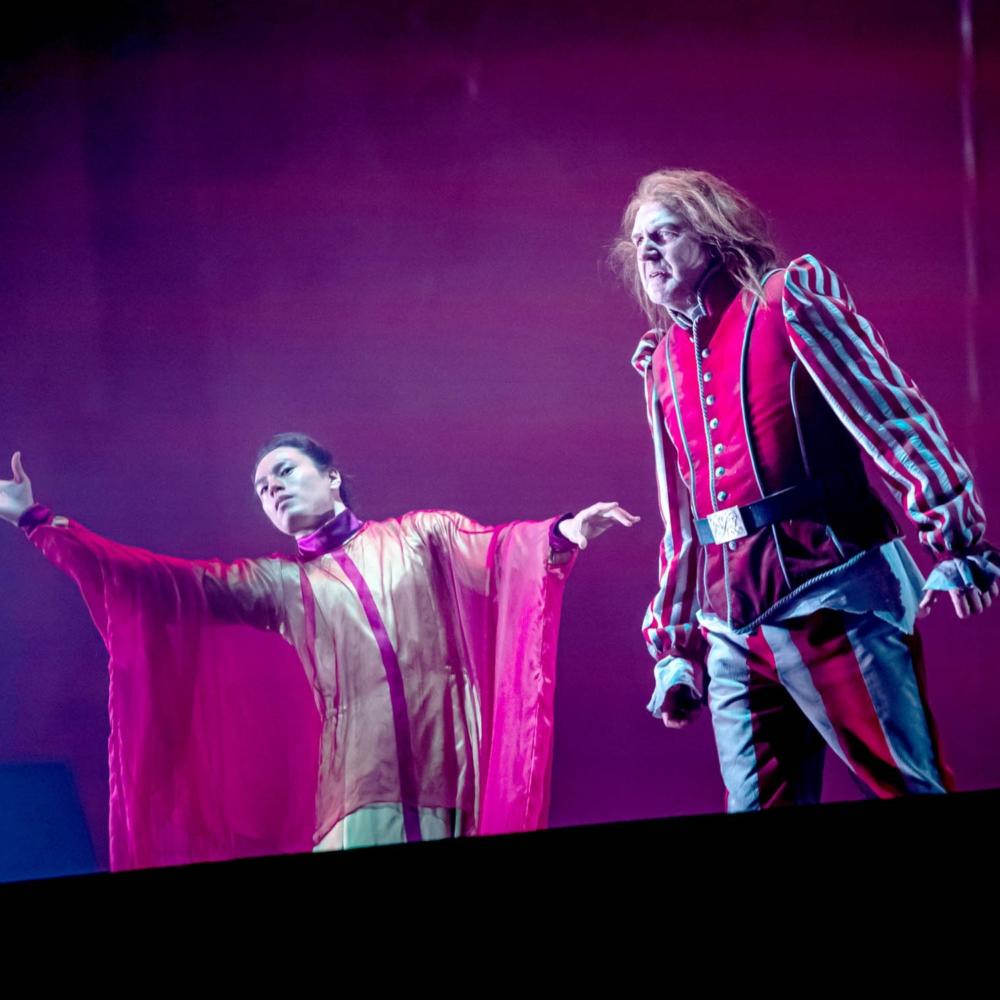

Titelbild Aus den Proben zum Parsifal am Goetheanum. Foto: François Croissant