Greening the Desert – Zwischen Vision und Vorsicht

Am 29. Oktober 2025 lädt das Goetheanum zum Thementag ‹Greening the Desert› ein – eine Kooperation von Culturescapes Sahara 2025, der Sektion für Landwirtschaft, Sekem und Agroecology Works. Am Thementag treffen Praxis und Reflexion aufeinander. Besuchende können Projekte aus der Sahara-Region hautnah erleben und erfahren, wie Landwirtschaft, Kultur, Ökonomie und Politik ineinandergreifen. Die Wüste ist und hat Leben, das respektiert werden muss. Anna Storchenegger sprach mit Ueli Hurter, Co-Leiter der Sektion für Landwirtschaft, und Jurriaan Cooiman, Gründer und Leiter von Culturescapes.

Der Titel des Thementages ‹Greening the Desert› klingt verheißungsvoll, fast wie ein Versprechen. Ist es wirklich möglich, dass Wüsten wieder zu fruchtbarem Land werden, oder wie ist der Titel gemeint?

Ueli Hurter Ich würde ganz klar sagen: Ja, das ist möglich. Wir haben dazu sehr konkrete Beispiele. Das wichtigste und bekannteste ist die anthroposophisch basierte Sekem-Initiative in Ägypten, deren Vertreter Helmy Abouleish und Buthaina Elhoseiny am Thementag zu Gast sein werden. Dort war am Anfang tatsächlich nichts als Wüste, Sand, Hitze, kein Leben. Und heute, nach fast fünf Jahrzehnten, sehen wir fruchtbares Land. Und zwar nicht nur in einem ökologischen, landwirtschaftlichen Sinn – also dass Pflanzen wachsen –, sondern auch in einem umfassenden sozialen und kulturellen Sinn. Der Gründer, Ibrahim Abouleish, hatte 1977 die Vision, aus der Wüste einen Ort des Lebens zu machen. Er hat diese Vision nicht allein umgesetzt, sondern mit vielen Menschen, die sich auf diesen Weg eingelassen haben. Heute ist es ein unglaubliches Erlebnis, dort zu sein: Man sieht Bäume, Pflanzen, Tiere, Menschen, Schulen, eine Klinik, Unternehmen für Lebensmittel, Textilien sowie Arzneimittel. Das Leben ist viel dichter, viel reicher, viel farbiger, als man es erwartet hätte. Es ist eine spezielle Kraft, die aus dieser Transformation kommt. Man könnte sogar sagen: Wenn es gelingt, in einer so lebensfeindlichen Umgebung wie der Wüste einen Ort zu schaffen, wo Leben gedeiht, dann ist das eine kulturelle Leistung, die vielleicht noch stärker ist als das, was wir in Mitteleuropa erleben.

Du sprichst also nicht nur von Landwirtschaft im engeren Sinn, sondern von einem ganzen Lebenszusammenhang?

UH Genau. Wenn man in Sekem ist, spürt man: Es geht nicht nur um Felder und Ernten. Es geht darum, dass Menschen dort miteinander leben können, dass Kinder Bildung bekommen, dass Kunst, Musik, Spiritualität Raum haben. Die biodynamische Landwirtschaft ist die Basis, aber daraus entsteht viel mehr. Das ist der Geist, der hinter ‹Greening the Desert› steht.

Auch Hazoua ist hierfür ein sehr spannendes Beispiel. Es liegt in Tunesien direkt an der algerischen Grenze, am Rand der Sahara. Wenn man dorthin fährt, erlebt man eine absolute Wüstensituation – Steine, Felsen, Staub, kein Wasser. Aber Hazoua selbst ist eine Oase. Das Haupterzeugnis sind Datteln – diese hochgewachsenen Palmen, die typisch für Oasen sind. Durch die Initiative eines Schweizers begann man vor einigen Jahren, die Palmen nach biodynamischen Prinzipien zu bewirtschaften. Heute werden die Demeter-Datteln aufbereitet und bis in die Schweiz exportiert. Das Spannende daran ist, dass es kein ‹aufgesetztes› Projekt ist, sondern dass es direkt aus der Gemeinschaft heraus lebt. Entscheidend zu dieser Entwicklung beigetragen hat Sadok Saidi, sein Sohn Salah Saidi wird das biodynamische Projekt in der Oase Hazoua am Goetheanum vorstellen.

Wie ist dein Bezug zur Wüste und zum Titel ‹Greening the Desert›, Jurriaan?

Jurriaan Cooiman Ich war mehrmals und von verschiedenen Seiten in der Sahara unterwegs – von Ägypten über Marokko nach Algerien bis zur Subsahara. In deiner ersten Frage wird die Sahara als ‹degradiertes Land› beschrieben, doch das widerspricht dem, was dort seit Jahrtausenden existiert: Leben. Natürlich kein mitteleuropäisches Leben mit intensiver Landwirtschaft, aber es gibt nomadische Völker, Tiere, eine Vielfalt. Wir haben die Tendenz, Dinge nur aus unserer Perspektive zu sehen. Aber es gibt auch eine Metaebene: 2021 haben wir im Rahmen von Culturescapes das Thema Amazonas behandelt. Und da zeigt sich eine erstaunliche Verbindung: Saharastaub-Wolken reisen in großer Höhe nach Südamerika, regnen dort nieder und bringen Mineralien und Spurenelemente, die den Amazonas fruchtbar machen. Millionen Tonnen Saharastaub werden so jährlich transportiert. Das ist ein ökologischer Megakreislauf, der zwei Kontinente verbindet. Es gibt diese biologische Grundlage, die uns zeigt: Eingriffe in Ökosysteme – sei es Geoengineering oder die Nutzung von Wasserreserven – haben immer auch eine Schattenseite.

Dieser Text ist ein Auszug aus einem Artikel, der in der Wochenschrift ‹Das Goetheanum› veröffentlicht wurde. Sie können den vollständigen Artikel auf der Webseite der Wochenschrift lesen. Falls Sie noch kein Abonnent sind, können Sie die Wochenschrift für 1 CHF/€ kennenlernen.

Veranstaltung Greening the Desert. Thementag am Goetheanum (EN/DE)

29. Oktober 2025, 10–16 Uhr

Mehr Sektion für Landwirtschaft

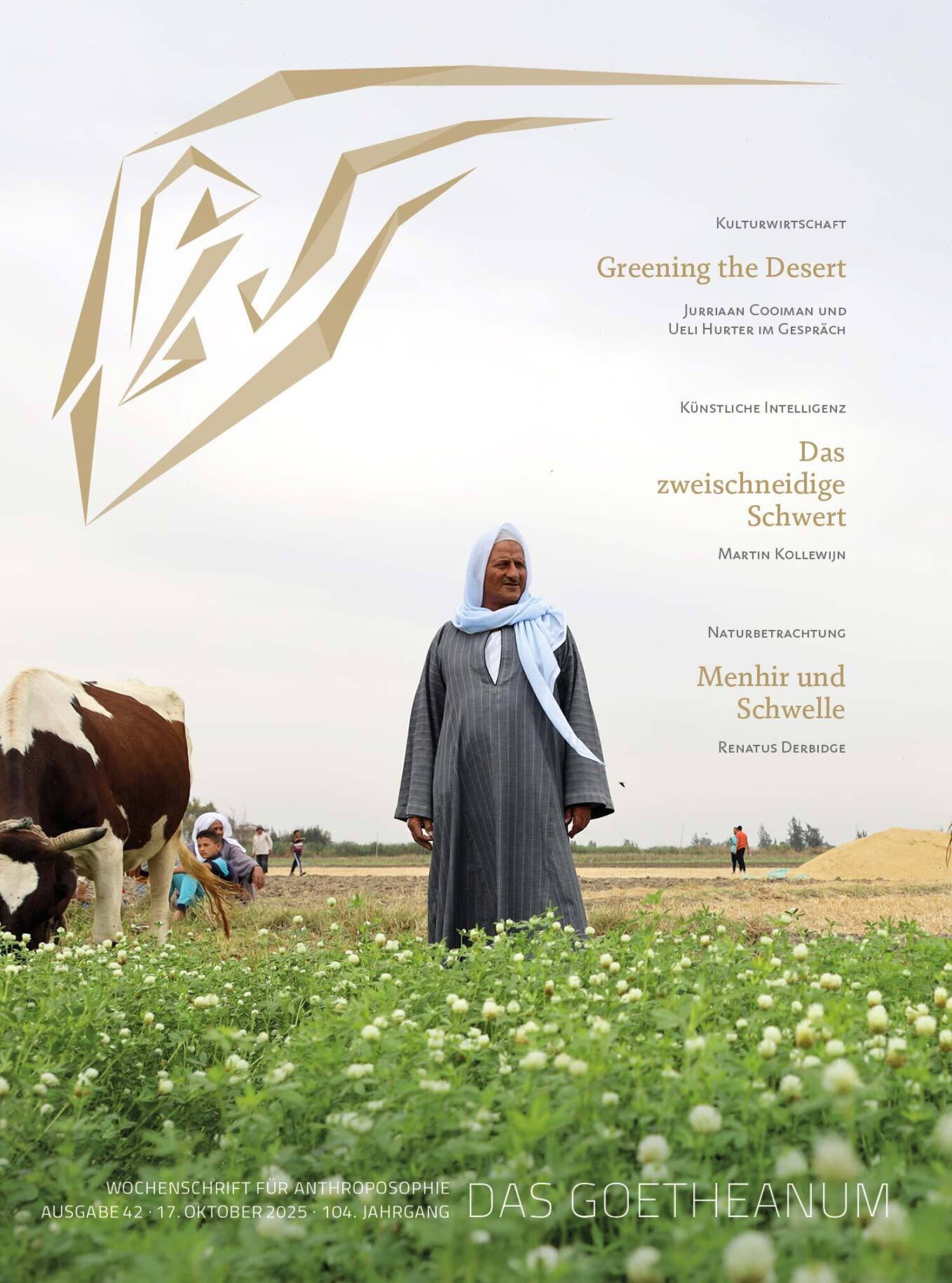

Bild Feldarbeiter auf einem Basilikumfeld. Foto: Samuel Leon Knaus