Intelligence ist nicht Intelligenz

Die technischen Prozesse und die Hardware von KI zu verstehen, hilft, sie frei als Werkzeug benutzen zu können. Oliver Pauletto, verantwortlicher Leiter der IT-Abteilung am Goetheanum, gibt einen Blick hinter diese Kulissen.

Als Informatiker habe ich in den vergangenen 25 Jahren immer wieder beobachtet, wie sich die innere Haltung zu Computersystemen wandelt, sobald man ihre Funktionsweise im Detail und ‹hinter den Kulissen› versteht. Wer die Mechanik in einem Computer nachvollziehen kann, gewinnt nicht nur technisches Know-how, sondern auch einen klareren, differenzierteren und bewussteren Zugang zur Sache. Statt ein fremdes ‹Ding› zu fürchten, wird der Computer zum Instrument, mit dem wir frei und kreativ umgehen können. Diese für mich so wichtige Erfahrung begleitet mich durch meine berufliche Tätigkeit und war ein Grund dafür, Open-Source-Systeme einzusetzen und zu studieren. Für mich ist das ein zutiefst anthroposophischer Ansatz: Technik nicht als undurchdringliches Mysterium zu akzeptieren, sondern als etwas, das wir durchschauen und gestalten können. Wer die Funktionsweise kennt, begegnet Technik anders: nicht als Blackbox, sondern als etwas, zu dem man in Beziehung tritt. Das Verständnis gibt Sicherheit, Gelassenheit – und die Freiheit, selbst aktiv zu gestalten. Sobald das ‹Wie› klar wird, verschwindet das nebulöse Gefühl der Abhängigkeit und verwandelt sich in Klarheit und Gestaltungskraft. Diese Haltung prägt auch meine Arbeit am Goetheanum: Ich setze bewusst auf Open-Source-Software. Denn nur, wenn ich den Quellcode und die inneren Abläufe verstehen kann, entsteht eine gesunde Distanz zum Werkzeug – und gleichzeitig eine engere Verbindung dazu. Offene Systeme sind für mich daher nicht nur eine technische Wahl, sondern Ausdruck einer Haltung.

Vom Gefühl der Abhängigkeit zu Neugier und Gestaltungswillen

Mit dem Aufkommen der künstlichen Intelligenz (KI) erleben wir nun, wie sich ein weiteres, mächtiges digitales System in unseren Alltag schiebt. Ein neues, geheimnisvolles ‹Wesen› betritt die Bühne, scheint alles zu können und lässt viele ratlos oder sogar ohnmächtig zurück. Die Technologie wirkt rätselhaft, beflügelt Mythen und wird oft so behandelt, als hätte sie eine eigene Persönlichkeit. Aus einem Werkzeug wird in der Wahrnehmung eine ‹Person›, die uns versteht – und zunehmend beherrscht. In den letzten Monaten habe ich mich deshalb intensiv mit KI auseinandergesetzt – technisch, im Detail, unter der Haube. Und wieder konnte ich beobachten, wie befreiend es ist, wenn man die Mechanismen erkennt. Aus nebulösem Eindruck wird ein klares Bild. Aus dem Gefühl der Abhängigkeit wird Neugier – und aus der Neugier Gestaltungsspielraum. Ich erinnere mich, wie ich vor rund zehn Jahren erstmals von künstlichen neuronalen Netzen hörte. Mich beeindruckte zutiefst, wie sich ein System allein durch mathematisches Lernen verbessern kann – und dass der zentrale Programmcode oft nur aus wenigen Zeilen besteht. Das Herzstück jeder KI ist erstaunlich schlicht: Informationen werden in Millionen kleinster Einheiten zerlegt, mathematisch modelliert und als Vektoren miteinander in Beziehung gesetzt. Gleichzeitig ist der Gedanke befremdlich, dass diese kühle Mathematik angeblich aus der Arbeitsweise unseres Gehirns abgeleitet ist. Ist unser Gehirn tatsächlich eine Maschine? Besitzen wir in uns einen solchen Mechanismus?

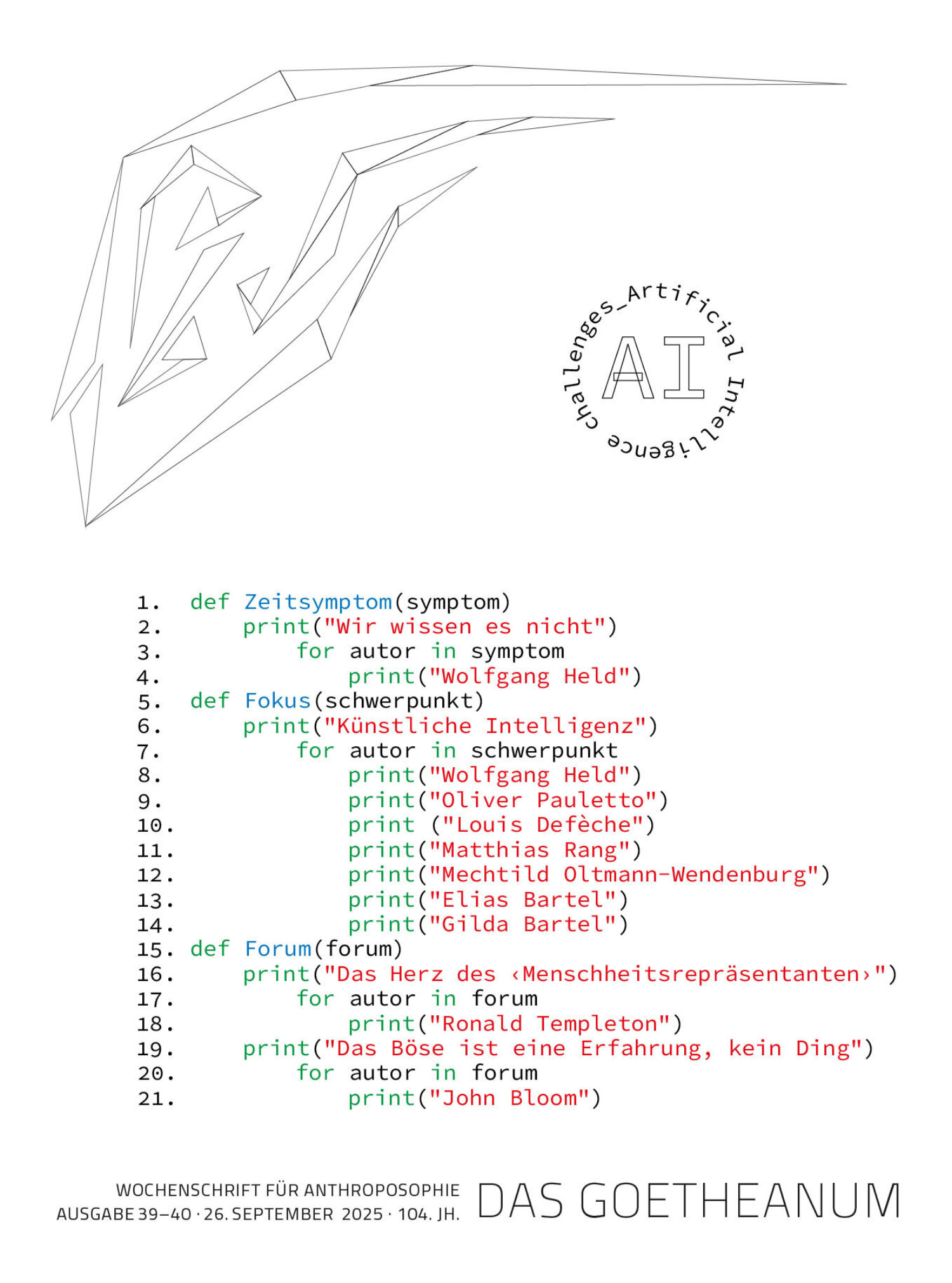

Dieser Text ist ein Auszug aus einem Artikel, der in der Wochenschrift ‹Das Goetheanum› veröffentlicht wurde. Sie können den vollständigen Artikel auf der Webseite der Wochenschrift lesen. Falls Sie noch kein Abonnent sind, können Sie die Wochenschrift für 1 CHF/€ kennenlernen.

Titelbild Data Center CERN in Bern, Schweiz (Foto: Florian Hirzinger)