Un colloque mathématique qui ne concerne pas que les mathématiciens

La mathématisation serait la méthode par excellence de la science de l’esprit, car elle permet l’émergence de contenus suprasensibles. Le colloque mathématique qui se tiendra du 8 au 10 octobre 2025 reprend ainsi un thème abordé par Rudolf Steiner.

« Ce qu’est la clairvoyance dans les domaines supérieurs, tout être humain peut l’étudier en mathématisant. » Cette citation est tirée d’une conférence donnée par Rudolf Steiner à La Haye le 8 avril 1922 (GA 82). Dans cette conférence peu remarquée, il explique comment la mathématisation est la méthode par excellence de la science de l’esprit anthroposophique. Il ne s’agit pas des mathématiques en tant que contenu, mais de la mathématisation comme méthode permettant de créer des contenus suprasensibles.

Le caractère scientifique d’une science se mesure parfois à l’aune de son degré de quantification en termes de mesure, de nombre et de poids. D’autres qualités passent alors au second plan, que l’on considère comme « secondaires » (John Locke).

La notion de nombre est suprasensible

On oublie souvent que la notion de nombre est déjà purement suprasensible : on ne peut ni voir, ni goûter, ni sentir, ni entendre, ni toucher les nombres, ni les percevoir avec d’autres sens. Si une personne souffre de dyscalculie, on peut lui montrer cinq fèves, mais elle ne verra que des fèves et jamais le nombre 5. À y regarder de près, même les nombres simples sont suprasensibles. Les personnes qui ne souffrent pas de dyscalculie et sont capables de penser un nombre peuvent certes appliquer cette notion suprasensible au monde sensible et compter des fèves par exemple, mais les mathématiques pures existent dans un monde suprasensible où l’on chemine en clairvoyant. « Celui qui aborde les mathématiques avec la bonne attitude verra, précisément dans le comportement de l’être humain qui mathématise, le modèle de tout ce qui doit être atteint pour une vision supérieure, suprasensible. Car les mathématiques sont simplement le premier niveau de la vision suprasensible. » (GA 82, 8 avril 1922)

À La Haye, Rudolf Steiner a détaillé comment l’être humain élabore les trois dimensions spatiales à partir de lui-même, pour ensuite les retrouver, dans les objets et à leur contact, grâce à une conception plastique allant de l’intérieur vers l’extérieur. « Ce que nous voyons comme des structures mathématiques de l’espace est une perception suprasensible. »

Il suggéra ensuite d’étendre la méthode de mathématisation à d’autres domaines : « Comme nous élaborons d’abord les trois dimensions spatiales à partir de nous-mêmes, […] nous créons maintenant à partir de nous ce qui nous apparaît en tant que perception sensorielle, puis nous le transposons en dehors de nous », à savoir en apprenant à connaître le monde des sens, « qui n’existe autrement pour nous que comme le monde des effets, comme le monde de sa propre formation ». Nous aurions alors « autour de nous un monde de couleurs et de sons qui se fondent les uns dans les autres. Nous parlerions d’un monde coloré et sonore objectivé, d’un monde fluide, coloré, sonore, tout comme nous parlons de l’espace qui nous entoure. [...] Ce que je vous décris ici est l’élévation vers ce que l’on nomme “la vision imaginative”. » (GA 82, 8 avril 1922)

Le rôle des sens

Les sciences reposent sur la perception. Comment pourraient-elles évoluer afin de puiser en nous ce qui nous apparaît habituellement comme une perception sensorielle, et de le transposer hors de nous ? Comment le monde sensoriel, qui n’existe pour l’être humain que comme monde des effets, peut-il être appréhendé comme monde de sa propre formation ? Comment l’être humain peut-il apprendre à « créer le vrai », à « révéler le vrai » (Ulrich Pinkall) par la pratique, de la même manière qu’il apprend à mathématiser ?

Dans le domaine des sens supérieurs, cette création et révélation de la vérité est depuis longtemps un principe civilisationnel : le son, le langage, les concepts et le moi sont d’abord perçus par l’enfant à travers ses semblables. Ces perceptions stimulent l’appropriation de ces qualités et leur expression active lors de l’apprentissage du chant, de la parole, de la pensée et lors du développement du moi.

Dans le domaine des sens moyens, ces activités sont jusqu’à présent restées largement limitées au domaine artistique. Pourraient-elles devenir par exemple, grâce à la « symbolisation », une méthode fondamentale des sciences, comme c’est déjà le cas pour les sens corporels inférieurs grâce à la mathématisation ? Dans ces domaines de l’homme sensoriel moyen, on n’apprend pas encore à percevoir et à transmettre la vérité à l’école, comme c’est le cas des mathématiques et du langage.

La couleur complémentaire étant générée en tant qu’imagination sensorielle lors de la vision, ce processus de transmission de la vérité est latent sur le plan physiologique et astral, et peut être expérimenté dans la résonance visuelle de la complémentaire. Or travailler avec ces qualités sans stimulation sensorielle de l’œil, comme le mathématicien travaille avec les qualités de mouvement et d’équilibre sans stimulation sensorielle, et comme l’être humain le fait avec des qualités supérieures lorsqu’il parle, a jusqu’à présent été peu expérimenté. Il en va de même pour le goût, l’odorat et la chaleur.

Imaginer

Les thèmes suivants seront abordés lors de ce colloque, qui ne s’adresse pas aux seuls mathématiciens :

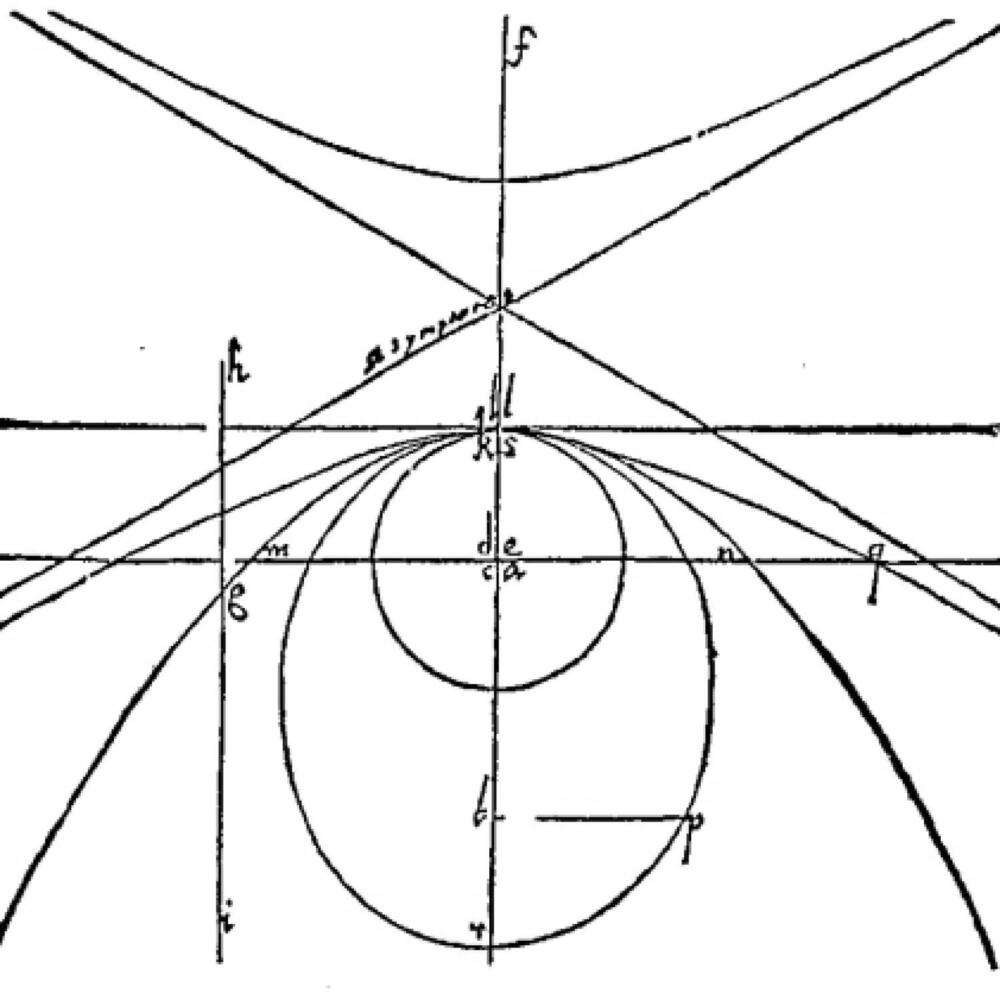

Charles Gunn et Detlef Hardorp traiteront d’imagination avec les qualités des sens inférieurs et des éléments mathématiques fondamentaux en tant que volonté pensée que les mathématiques mettent en mouvement par une pensée volontaire. Ce point sera illustré par Constanza Kaliks à l’aide de l’exemple de Nicolas de Cues et par Detlef Hardorp à l’aide de l’exemple de Johannes Kepler.

« Et celui qui a découvert dans le monde, dans lequel s’exprime aussi la mathématique dont parlait Novalis, la morale, sait que cette morale se manifeste dans ce domaine, qu’elle apparaît à l’homme complètement détaché du monde sensible sous forme d’intuitions qui sont à la fois des inspirations et des imaginations. » (GA 82, 10 avril 1922)

Voilà qui s’oppose à l’imagination avec les qualités des sens supérieurs. Salvatore Lavecchia s’appuiera sur cette méditation de 1903 : « Songe comment le point devient sphère tout en restant lui-même. Si tu as compris comment la sphère infinie n’est qu’un point, alors reviens, car alors l’infini t’apparaîtra dans le fini. » (GA 264, lettre à Günther Wagner du 24 décembre 1903)

Ulrich Pinkall abordera la « création et la révélation de la vérité » et la quantité qui se contient elle-même. Andreas Heertsch parlera de la mise à l’échelle des expériences spirituelles et Jutta Nöthiger, outre sa propre contribution sur l’écoute et la parole, tentera, à travers des exercices de langage, de faire vivre sa propre activité au sein de la perception sensorielle.

Il sera aussi question de l’imagination avec les qualités des sens moyens. Matthias Rang considèrera l’ensemble des sens comme des relations de confiance. Ulrich Pinkall se penchera ensuite sur l’intériorité de la lumière, la nature circulaire des nombres imaginaires et le fait que Rudolf Steiner a, en quelque sorte, anticipé l’équation de Schrödinger dans son Cours sur la chaleur.