Mathematische Studientagung – nicht nur für Mathematiker

Mathematisieren sei die Methode der anthroposophischen Geisteswissenschaft schlechthin, weil dadurch übersinnliche Inhalte hervorgebracht werden. Damit greift die Mathematische Studientagung von 8. bis 10. Oktober 2025 ein Motiv von Rudolf Steiner auf (aus GA 82).

«Was Hellsehen auf höherem Gebiete ist, studieren kann es jeder Mensch am Mathematisieren.» Dieses Zitat stammt aus einem Vortrag Rudolf Steiners in Den Haag am 8. April 1922 (GA 82, 1994, Seite 61). In diesem wenig beachteten Vortrag erläutert Rudolf Steiner, wie das Mathematisieren die Methode der anthroposophischen Geisteswissenschaft schlechthin ist – nicht Mathematik als Inhalt, sondern das Mathematisieren als Methode, durch das übersinnliche Inhalte hervorgebracht werden.

Die Wissenschaftlichkeit einer Wissenschaft wird manchmal gemessen an dem Grad ihrer Quantifizierung im Sinne von Maß, Zahl und Gewicht. Andere Qualitäten treten dabei in den Hintergrund und werden als ‹sekundär› erachtet (John Locke).

Begriff einer Zahl ist bereits übersinnlich

Dabei wird wenig beachtet, dass der Begriff einer Zahl bereits ein rein übersinnlicher Begriff ist: Man kann Zahlen weder sehen, schmecken, riechen, hören, tasten oder anderswie sinnlich erleben. Leidet ein Mensch an echter Dyskalkulie, kann man ihm eine Anzahl von fünf Bohnen zeigen, er sieht aber immer nur Bohnen und nie die Zahl 5. Bereits einfache Zahlen sind übersinnlich, wenn man es genauer betrachtet. Wer nicht an Dyskalkulie leidet und eine Zahl denken kann, kann diesen übersinnlichen Begriff zwar auf die sinnliche Welt anwenden und zum Beispiel Bohnen zählen; reine Mathematik hat aber ihr Dasein in einer übersinnlichen Welt, in der man hellsehend unterwegs ist. «Wer mit der richtigen Gesinnung an Mathematik sich heranbegibt, der wird dazu kommen, gerade in dem Verhalten des Menschen im Mathematisieren das Musterbild zu sehen für alles dasjenige, was dann erreicht werden soll für eine höhere, eine übersinnliche Anschauung. Denn die Mathematik ist einfach die erste Stufe übersinnlicher Anschauung.» (GA 82, 8. April 1922, 1994, Seite 60)

Rudolf Steiner führte in Den Haag (NL) ausführlich aus, wie der Mensch die drei Raumesdimensionen zunächst aus sich heraus bildet, um sie dann an und in den Dingen durch eine von innen nach außen erfolgende plastische Ausgestaltung wieder zu finden. «Dasjenige, was wir als mathematische Strukturen des Raumes schauen, ist übersinnliche Anschauung.» (ebd.)

Dann regte er an, die Methode des Mathematisierens auf andere Bereiche zu erweitern, indem «wir nun geradeso, wie wir die drei Raumesdimensionen zunächst aus uns heraus bilden», «ebenso dasjenige, was in uns sonst als Sinnesempfindung auftritt, aus uns selbst schöpfen und dann außer uns versetzen», nämlich indem der Mensch die Sinneswelt, «die sonst für ihn nur vorliegt als die Welt der Wirkungen, kennenlernt als die Welt seiner eigenen Bildung». Dann würden wir «eine Welt von ineinanderfließenden Farben und Tönen um uns haben. Wir würden sprechen von einer objektivierten farbigen, tönenden Welt, einer flutenden, farbigen, tönenden Welt, so wie wir von dem Raume um uns herum sprechen. […] Was ich Ihnen hier schildere, das ist das Aufsteigen zu der sogenannten imaginativen Anschauung.» (GA 82, 8. April 1922, 1994, Seiten 58f.)

Die Rolle der Sinne

Naturwissenschaft gründet auf Wahrnehmung. Wie könnte sie sich weiterentwickeln, um dasjenige, was in uns sonst als sinnliche Wahrnehmung auftritt, aus uns selbst zu schöpfen und dann außer uns zu versetzen? Wie kann die Sinneswelt, die sonst für den Menschen nur vorliegt als die Welt der Wirkungen, kennengelernt werden als die Welt seiner eigenen Bildung? Wie kann der Mensch ‹Wahrschaffen› und ‹Wahrgeben› (Ulrich Pinkall) übend erlernen, ähnlich wie er das Mathematisieren erlernt?

Im Bereich der oberen Sinne ist derartiges Wahrschaffen und Wahrgeben seit Langem zivilisatorisches Prinzip: Ton, Laut, Begriff und Ich werden vom Kind zunächst wahrnehmend an seinen Mitmenschen erlebt. Diese Wahrnehmungen regen das innere Ergreifen dieser Qualitäten und deren aktive Äußerung beim Erlernen des Singens, Sprechens und Denkens sowie bei der Ich-Ausprägung an.

Im Bereich der mittleren Sinne sind derartige Tätigkeiten bislang weitestgehend auf den Kunstbetrieb beschränkt geblieben. Könnte es – beispielsweise mit Hilfe des sogenannten ‹Symbolisierens› – auch grundlegende Methode der Naturwissenschaft werden, wie es im Bereich der unteren Leibes-Sinne durch Mathematisieren bereits der Fall ist? In diesen Bereichen des mittleren Sinnesmenschen wahrzuschaffen und wahrzugeben lernt man noch nicht auf der Schule, wie es bei Mathematik und Sprache der Fall ist.

Indem die Gegenfarbe als Sinnesimagination beim Sehen erzeugt wird, ist dieser Wahrgebungsprozess physiologisch-astralisch latent angelegt und kann beim gegenfarbigen Sehnachklang erlebt werden. Mit diesen Qualitäten aber gänzlich ohne Sinnesanregung des Auges zu arbeiten, so wie der Mathematiker mit Bewegungs- und Gleichgewichtsqualitäten ohne Sinnesanregungen arbeitet und es der Mensch mit höheren Qualitäten beim Sprechen macht, wurde bisher wenig versucht oder geübt. Gleiches gilt für Geschmack, Geruch und Wärme.

Imaginieren

Bei der Mathematischen Studientagung der Mathematisch-Astronomischen Sektion werden diese Themen aufgegriffen – ausdrücklich nicht nur für Mathematiker. Imaginieren mit den Qualitäten der unteren Sinne von Charles Gunn und Detlef Hardorp: Mathematische Grundelemente sind gedachter Wille; Mathematik bringt diese durch gewolltes Denken in Fluss. Letzteres wird von Constanza Kaliks am Beispiel von Cusanus und von Detlef Hardorp am Beispiel von Johannes Kepler ins Bild gebracht. «Und derjenige, der entdeckt hat in der Welt, in welcher das auch von Novalis gemeinte Mathematische erlebt wird, das Moralische, der weiß, dass dieses Moralische auf diesem Felde auftritt, dass es für den der Sinneswelt völlig entrückten Menschen als Intuitionen auftritt, die zu gleicher Zeit Inspirationen und Imaginationen sind», so Rudolf Steiner (GA 82, 10. April 1922, 1994, Seite 119).

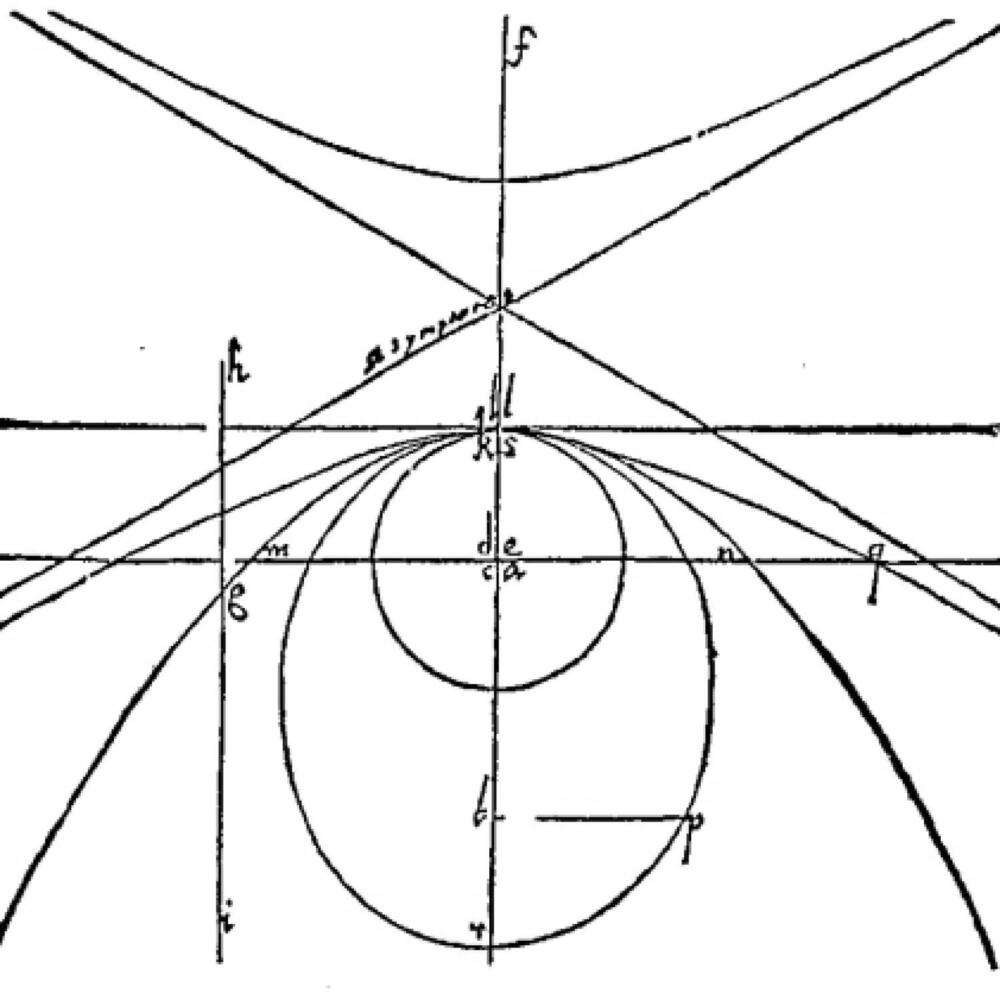

Das steht dem Imaginieren mit den Qualitäten der oberen Sinne gegenüber. Hier wird Salvatore Lavecchia zum ‹Ichen› an folgende Meditation Rudolf Steiners aus dem Jahre 1903 anknüpfen: «Sinne nach: wie der Punkt zur Sphäre wird und doch er selbst bleibt. Hast du erfasst, wie die unendliche Sphäre doch nur Punkt ist, dann komme wieder, denn dann wird dir Unendliches in Endliches scheinen.» (GA 264, Brief an Günther Wagner am 24. Dezember 1903, 1996, Seite 47)

Ulrich Pinkall wird zu ‹Wahrschaffen› und ›Wahrgeben› sowie zur Menge, die sich selbst enthält, vortragen, Andreas Heertsch zum Skalieren geistiger Erlebnisse. Jutta Nöthiger wird, neben einem eigenen Beitrag zum Zuhören und Sprechen, durch Sprachübungen versuchen, die eigene Tätigkeit innerhalb der Sinneswahrnehmung zum Erlebnis zu bringen.

Zudem erfolgt ein Ausblick auf ein Imaginieren mit den Qualitäten der mittleren Sinne. Matthias Rang betrachtet dabei die Gesamtheit der Sinne als Vertrauensverhältnisse, gefolgt von Ulrich Pinkall, der auf die Innerlicheit des Lichtes, die Kreisnatur der imaginären Zahlen und die Tatsache schaut, dass Rudolf Steiner die Schrödinger-Gleichung im sogenannten Wärmekurs quasi vorwegnahm.